Contents

精油の原液塗布・経口摂取の危険性について

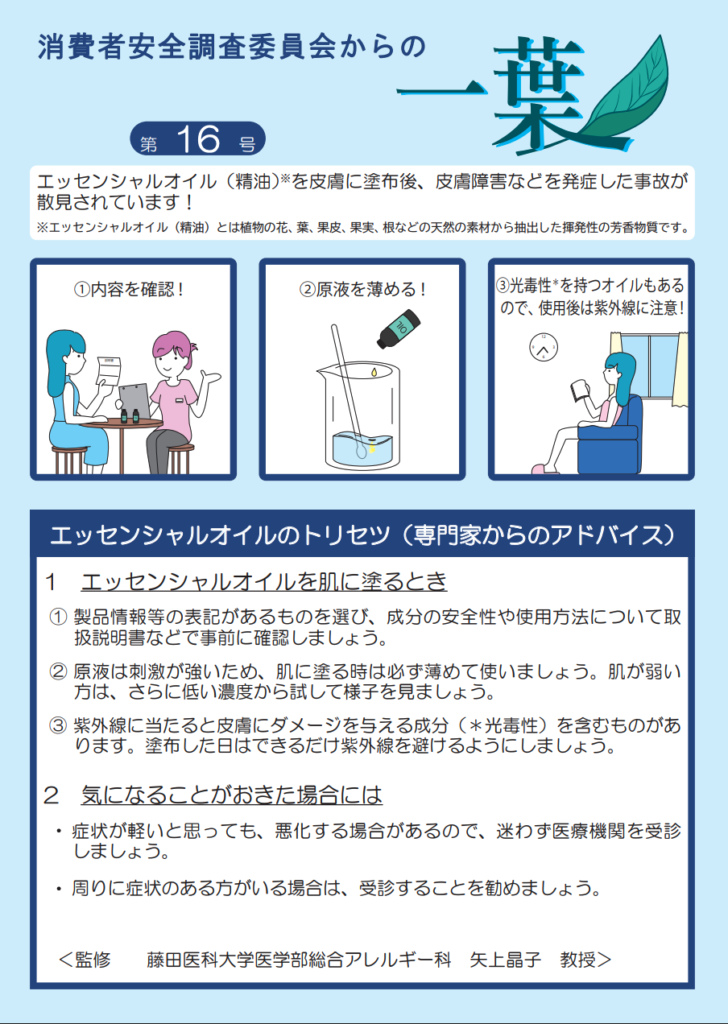

【重要】消費者庁の消費者安全調査委員会から精油の原液塗布に関する注意喚起が出されました。安全なアロマテラピーの実践のために、以下の情報をご確認ください。

なぜ精油の原液塗布・経口摂取はNGなのか

先日、アロマテラピーについてSNSでシェアしたところ、興味深いご質問をいただきました。

『服用や原液塗布するメーカーがありますが、瓜田さんはどう思いますか?』

結論から申し上げると、精油の原液塗布や経口摂取(内服)は推奨できません。その理由を詳しくご説明します。

精油販売メーカーの事情を知っておこう

一部のメーカーが精油の原液塗布や経口摂取を推奨する背景には、マーケティング上の理由が隠れています。

精油は購入時には高価に感じられますが、実際の消費量はそれほど多くありません。通常の希釈使用では、1本の精油が長期間持続します。

原液塗布や経口摂取、料理への添加など、大量使用を促すことで消費量を増やし、定期購入(オートパーチェス)などのビジネスモデルを成立させる狙いがあるのです。こうした事情も理解しておくことが大切です。

アロマテラピー団体の見解

現在、アロマテラピーに関連する団体は複数あり、それぞれが独自の定義や安全基準を持っています。

私が所属する公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)では、精油の原液塗布と経口摂取(内服)は禁忌事項として明確に位置づけられています。

他の協会に所属する方から「1%濃度では効果がない」といった意見を耳にすることもありますが、そのような主張は科学的根拠に欠けます。

AEAJの経口摂取に対する見解

AEAJは経口摂取が禁忌である理由について、以下のような明確な見解を示しています:

薬のように経口摂取を勧める医療関係者もいるようですが、これには多くの専門知識を必要とし、一般の方が自分の判断で行うと危険が伴うことがあります。精油は内服すると、消化器粘膜から吸収され、血液循環を経て全身をめぐり、様々な組織に影響を与えます。内服した精油の全てが吸収されるため、肝臓や腎臓に悪影響を与える可能性が高くなります。また、他の経路に比べて多量の精油成分が体内に入ることになるため、継続して使うことにより肝臓に蓄積し毒性を発現する恐れがあります。また、消化管粘膜に対する刺激も予想されます。

実体験から学ぶ精油の強力な作用

歯痛と経口使用の危険性

私自身の経験からも精油の強力な作用を実感しています。私は鎮痛薬や麻酔が効きにくい体質で、歯の痛みに苦しんだ際、クローブ(丁子)を噛んで使用したことがあります。

噛んだ瞬間、口の中がビリビリとして痛みを感じなくなりました。鎮痛剤よりも効果があったのです。これは一見良いことのように思えますが、よく考えると怖いことです。

クローブの主成分はフェノール類で、これは神経毒性が強く、使用に際して注意を要する成分です。つまり、効く=使い方によっては毒となりうるのです。

クローブ精油の主成分はオイゲノール(60~90%)、酢酸オイゲニル、β-カリオフィレン、ネロリドールなどです。オイゲノール自体がフェノール類に分類され、局所麻酔、鎮痙、抗菌活性などの作用があります。

ドイツのコミッションE(米国のFDAに相当する組織)はクローブ精油の歯痛に対する局所麻酔効果と消毒効果を認めていますが、それでも原液使用は非常に危険です。

皮膚への影響

また、別の経験として、マスク内のガーゼに垂らしたユーカリ精油が誤って頬に触れ、火傷のような状態になったこともあります。皮膚に原液を塗布することで、経皮から相当量の精油成分が血液循環に入ることになります。

精油の体内吸収と作用メカニズム

精油の血中濃度変化

ラベンダー精油を皮膚に塗布した場合、わずか5分以内に精油中の成分(リナロール、酢酸リナリル)が血液中に検出され、20分後には最高濃度に達し、90分以内にその大部分が血液から消失するというデータがあります(鳥居鎮夫著「香りの謎」フレグランスジャーナル社より)。

嗅覚から脳へのパスウェイ

精油の香りは、皮膚からの吸収とともに、鼻の奥にある嗅上皮の嗅毛でキャッチされ、電気的信号に変換されて脳内の大脳辺縁系に到達します。そこから記憶を司る海馬、情動に関わる扁桃体、自律神経内分泌をコントロールする視床下部へと情報が伝わります。

神経伝達物質への影響

視床下部では、精油の成分に応じた神経伝達物質の放出が始まります。例えば:

- カモミール・ローマンのアンゲリカ酸エステル類やラベンダー、ネロリなどの酢酸リナリルは、セロトニンを分泌する領域を刺激

- セロトニンは精神安定、睡眠調整、ホルモンバランスに関与

- ローズマリー、ペパーミント、レモンなどはノルアドレナリンを分泌する領域を刺激し、覚醒作用をもたらす

精油の過剰摂取による危険性

ホルモンバランスへの影響

ホルモンは微量でも体に大きな影響を与えます。ホルモンのような働きをする精油成分を大量に体内に取り入れると、内分泌系のバランスを崩す恐れがあります。

通常、体内では血中濃度が高くなると視床下部が負のフィードバック機能によって分泌をコントロールしますが、ここに問題が生じます。

身体機能の自然な働きを阻害する危険性

人体には「廃用萎縮」という原則があり、使われない機能は退化していく傾向があります。外部から常にホルモン様物質が供給されると、体は自らそれらを製造する機能を低下させる可能性があります。

また、精油の成分は最終的に肝臓で分解・抱合されるため、継続的な使用は肝機能に大きな負担をかけます。実際に、精油を多用した生徒さんが肝機能低下を経験したケースもあります。

まとめ:安全なアロマテラピーのために

以上の理由から、精油の原液塗布や経口摂取は推奨できません。アロマテラピーは適切な方法で使用すれば安全で有効ですが、その強力な作用を理解し、正しい希釈率と使用法を守ることが重要です。

安全なアロマテラピーについて詳しく知りたい方は、信頼できる専門家や公益社団法人日本アロマ環境協会(AEAJ)の情報を参考にしてください。

消費者庁の注意喚起を受け、皆様の健康と安全のために、この情報を共有させていただきました。適切なアロマテラピーの実践でより健やかな生活を送りましょう。

コメント